学部教育

授業概要

卒業論文(4学年)

国際看護では、実際に国内外で調査を行い、その結果を卒業論文としてまとめます。

多くの学生が、卒業論文の内容を学会や論文で発表してきました。

コロナ禍によって調査研究には様々な困難が降りかかっていますが、学生さんはそれぞれ興味のある事柄について、文献検索を行い、できる範囲での調査を行っています。最近は、ご自分の強みを生かしてオリジナリティの髙い研究が行われています。

国際看護ゼミ(4学年)

昨年度から新たに「在日外国人の健康支援」をテーマにしました。

日本には200万人を超える外国人が住んでいますが、ローマ字や英語表記の少ない環境や、母国と異なる医療制度に様々な困難を抱えています。

ゼミナールでは、実際に在日外国人の方がたを訪ねて、その体験を伺いました。

学部教育

卒業論文

2022 卒業論文

2022年は2名の4年生が卒業研究を行いました。

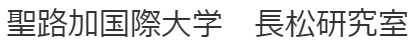

小池詩織さんは、「医療サービスに求められるイスラム教徒女性への配慮」というテーマで日本に在住するイスラム教徒女性にインタビューを行いました。イスラム教は、食べ物や女性の肌の露出の仕方が日本人とは大きく異なりますが、イスラム教になじみの少ない日本人にとっては理解が難しく、対応に苦慮します。小池さんは、イスラム教徒女性が安心して医療を受けられるように、また、医療従事者の負担を減らすためにこの研究に取り組み、その結果をもとに医療従事者向けのパンフレットを作成しました。

小林さくらさんは、ジェンダー間の不平等に注目し、看護学生とその保護者に男女平等に関するアンケート調査を行いました。看護学生に対する男女平等意識に関する調査は日本では初めてです。大半の人が我が国における男女間の不平等を感じていました。特に、家事負担が女性に偏り、そのために女性がキャリアを築きにくいことが大きな問題で、たくさんの実体験例が示されました。選択すれば夫婦が別姓を名乗れる制度については9割近い人が「あった方がよい」と回答しました。回答者のほとんどが女性でしたが、もっと女性を尊重する社会を望んでいることを代弁する研究となりました。女性が社会で声を上げるには、経済力を持つことが重要です。看護師はそのリーダーとなる職業です。

2021 卒業論文

在日外国人の新型コロナワクチン接種に関する情報と接種サービスにおける満足度と課題

小滝 佳代さん

フィリピンの都市スラムにおける熱傷の発生原因と住民によるファーストエイド

畔柳 奈緒さん

2020 卒業論文

在日トルコ人の新型コロナウィルス感染症に対する不安と感染予防行動

アルパ朱里さん

自宅で暮らしている要介護高齢者の生きがいについて:デイサービス介護士・訪問看護師の視点から 宗 夏希さん

卒業研究による論文及び学会発表(4学年)

| 論文 | 自治体ホームページにおける外国人向け医療情報の提供状況 | 聖路加看護学会誌 12(1), 25-32 | |

| 学会発表 | フィリピンスラム地区の妊産婦の食事内容と栄養に対する意識 | 第28回国際保健医療学会東日本地方会抄録集 8 | 2013 |

| フィリピンのスラム地区におけるティーンデイジャーの性に関する意識 | 第28回国際保健医療学会東日本地方会抄録集 8 | 2013 | |

| フィリピン・マニラの貧困層 男性喫煙者の喫煙状況および意識調査 | 聖路加看護学会誌 15(3), 48 | 2011 | |

| フィリピン都市部在住のHIV感染者が抱える困難 | 聖路加看護学会誌15(3), 47 | 2011 | |

| フィリピン都市部スラム地区のH幼稚園児の栄養状況に関する研究 | 聖路加看護学会誌15(3), 46 | 2011 | |

| 首都圏における外国人留学生の新型インフルエンザ(H1N1)の知識と行動 | 聖路加看護学会誌14(3), 68 | 2010 | |

| フィリピン・スラム地区在住の子どものう蝕に関する調査 | 聖路加看護学会誌 14(3), 67 | 2010 | |

| 在日外国人正規労働者の心理的困難 | 聖路加看護学会誌 13(3), 55 | 2009 | |

| 医療者が認識するHIV感染者の困難 医療機関で受ける不快な体験とそれに対する看護支援 | 聖路加看護学会誌13(3), 54 | 2009 | |

| タイ都市部におけるタイ人父親の育児参加状況とタイ人女性が夫に望む育児協力 | 聖路加看護学会誌 12(3), 37 | 2008 | |

| 在外日本人中高生の健康問題と養護教諭の役割 | 聖路加看護学会誌 12(3), 36 | 2008 | |

| タイの人々が一般症状に対して行う伝統医療 | 聖路加看護学会誌 12(3), 35 | 2008 | |

| タイ都市部スラムにおけるヘルスボランティア活動と直面する困難 | 聖路加看護学会誌 11(2), 64 | 2007 | |

| 世界のコンドーム価格とHIV罹患率 | 聖路加看護学会誌11(2), 61 | 2007 |

学部教育

実習の様子

2023 マニラ実習

3年ぶりに学部4年生のマニラ実習を再開しました。

3年間のコロナ流行によって、実習地を行っているスラム地域は大打撃を受けました。私たちが実習を行うカトリック系のクリニックは、政府の指導により医療行為ができず、看護師・助産師・ボランティアに無給休暇をとらせました。医師・歯科医師はワクチン接種に駆り出されました。医療サービスができなかった期間、仕事を失った人を支えるためにクリニックは食料配布を行い続けました。医療サービスが少しづつ再開できるようになった現在も、医師やボランティアの多くが離職したため、クリニックの運営は難しくなっています。限られたマンパワーで貧しい人々に質の高い医療を提供するために、クリニックの運営者は知恵を絞っています。本学の学生は、3年ぶりに子供たちに歯磨き指導を行い、地域を巡回して結核健診のキャンペーンを行いました。結核へのスティグマが根強い中、「聖路加医療ミッションチーム。咳をしている方は○○クリニックへ」と背中に書いたTシャツを着て、市場や住居地区を回りました。たくさんの住民の方が聖路加チームを覚えていてくださって、声をかけてくださいました。「結核は治療すれば治ります。治療をすれば人にうつしません。」と言いながら商店をめぐり始めて今年で4年、お店の方やお客さんの中には患者さんに受診を勧めたり、クリニックに支援をしてくださる方も現れました。

2020 タガログ語の歯磨きビデオを学部4年生が作成しました

毎年、学部4年生がマニラのスラム地区のクリニックで実習を行っていますが、今年は新型コロナ感染症流行のため渡航できませんでした。現地のクリニックのナースから、人々の生活や健康問題、クリニックでの活動の様子などをzoomで紹介してもらいました。実際にマニラに行くことはできませんでしたが、4年生の学生が、タガログ語での歯磨き指導をビデオに収録し、クリニックに送りました。 クリニックが再開したら、幼稚園の子供たちに見せてくださる予定です。

フィリピンでは、新型コロナ感染症に対する高度治療は自費負担なので、富裕層にも不安が広がっています。貧困層は日々の暮らしがひっ迫するなか、助け合っています。毎年私たちが実習をしているスラム地区は人口が密集していることから特に感染者が多く、クリニックはやむなく閉鎖中です。コロナ流行によって収入を失った人たちが急増し、スタッフは食料配布を行っています。 私たちもできる限り支援したいと思います。

ビデオを作成したのは、アルパ朱里さん、榎 香織さん、唐澤実乃理さん、宗 夏希さん、中久汐梨です。

2019 マニラ実習

2017 マニラ実習

学部4年生のマニラ実習が終わりました。

今年は例年より暑くて、体調を崩す学生が続出しました。天候や食べ物の違う国に行くと、下痢や発熱するのはよくあることです。学生が体調管理しやすいように実習前から指導し、具合が悪くなった場合に適切にケアするのも国際看護教員の重要な役割です。一人ずつ、体調を崩す→休息→回復というプロセスをほぼ全員繰り返しました。 昼間は実習指導、夜は訪問看護みたいになることもあるので、国際看護教員には丈夫さと体力がどうしても必要です。それにしても、スラムのフィールドで、シスターやボランティアさんと一緒に働く学生はキラキラと輝いて、教員として幸せだと感じます。学生には、のびのびと実習に臨み、柔らかい頭でいろんなことに興味をもって、いろんなことに気づいてほしいと思っています。 「歯磨きしてるの?」「小さい子供が多いような気がする」という学生の疑問から始まった歯磨き指導や発育スクリーニングは、地域の医師や住民のかたのご支援で施設の活動に取り入れられ、虫歯の減少や栄養支援へと発展しました。私たちはきっかけを作っただけですが、たくさんのかたがたのお力により素晴らしい活動となったのです。うれしい限りです。寄付で集めた歯ブラシ・歯磨きや石鹸を持ち込んで、タガログ語で歯磨き指導するのが学生の毎年のミッションです。

2016 マニラ実習

今年も、学部4年生5名がマニラのスラム地区で実習を行いました。私たちが実習させていただいている修道院クリニックは、シスターの指揮のもと、ナースとボランティアが献身的に働き、大きな成果を上げています。本学の実習では、結核クリニック、一般外来、妊婦健診、幼児への歯磨き指導など、The看護実習だけでなく、地域の方たちとの交流を深める活動を取り入れています。

たとえば、日用品や食材を市場に買い出しに行って、人々の生活に触れ、会話をするとで、私たちが実習する修道院クリニックの活動を理解してもらいます。聖路加生によるヘルスプロモーション宣伝活動です。

もちろん、裕福な人たちが営むショッピングモールではなく、貧しい人たちから買い物をすることもかねてます。

今年は分娩はありませんでしたが、去年分娩を見学させてもらったザック君は元気に大きくなってましたし、お母さんが病気のために母乳をあげられないため、ミルク募金を募ったアリアナちゃんも元気でした。

遊び場のない子供たちに、思いっきりボール遊びをさせるという体力ポイントを大量消費する活動も行い、学生たちは常に子供たちから「遊んで~」とせがまれてました。身体が持たないので、粘土遊びを開催したところ、女の子を中心に盛り上がりました。

WHO西太平洋事務局で1日講義を聴講し、マニラ最先端病院のSt.Luke's GlobalCityMedicalCenterでは、フィリピンスタッフに温かいまなざしをもって接する大場さんにお話を伺いました。

聴診器ありがとうございました

聴診器ご寄付をお願いしましたところ、短期間にもかかわらず元青年海外協力隊の佐藤さんとそのご支援者、聖路加看護大学卒業生の松井さんより4本の聴診器を頂戴しました。

マニラスラム地区で、結核対策と診療活動を行う修道院クリニックに寄付してきました。

血圧測定や児心音聴取に聴診器は大活躍しています。

みなさま、ありがとうございました。

聴診器や携帯用ドップラーは常にご寄付を募集しております。今後ともどうぞよろしくご支援ください。